課題を機能分析する

行動分析学の機能は行動の予測とコントロールである。応用行動分析学は対象となる行動を私たちの日常生活の問題に広げたものである。そして、行動を変えた先にあるゴールは患者の生活機能が改善することだと読者の大半は言うだろう。では、精神科とその学問的背景である精神医学の機能は何だろうか?

精神科の機能分析

ある人が精神科を受診するとき、どのような結果を期待するだろうか?訴えを聞いてもらう、診断してもらう、検査してもらう、治してもらう、薬をもらう、助言をもらう、書類をもらう、が考えられる。この中で行動の予測とコントロールと重なるものは何だろうか?診断には予測と重なる部分があるが、コントロールするわけではない。駅前ビル診療所の雇われ院長である筆者の場合、一日に新患3、4人、再来患者50人を診るのが平均である。一日に診断書や意見書を10通ほど書く。病休診断書では「○○病/障害のために2週間の休業が必要である」と書く。意見書では理由を書いて患者が傷病手当や自立支援などの行政による福祉サービスを受けられるようにする。障害者手帳が取れれば市バスは無料になり、一般就労よりは仕事を見つけやすくなる。障害年金が通れば等級によるが年間200万ぐらいもらえる。

「治してもらう」だけに限ったとしても問題は複雑である。不眠の患者がベンゾジアゼピン(Z-drugなどベンゾジアゼピン様薬物もここでは含める)をもらえばその日から眠れる。ベンゾジアゼピンによる不眠のコントロール効果は絶大である。飲んだその夜からほとんどの人が眠れるようになる。アレルギーや嘔吐など副作用が生じることはほとんどない。大量使用でも呼吸が止まることはまずない。酒よりもよほど万人向きで安全である(原井, 2007)。一方、1か月続ければ大半の人が依存症になる。不眠は治るが医原性の病気になる。行動分析学を使えば、薬に頼らず睡眠をコントロールすることはできるだろう。ただしベース・ラインを取り、睡眠に影響する要因を見つけてからである。では、あなたが患者ならどちらを「治る」に選ぶだろうか?受診したその晩から眠れるようになるか、それとも1ヶ月後に睡眠覚醒リズムをコントロールできるようになるか?

機能分析のためには患者のゴールを決める必要がある。患者はうつ病にかかっていることにしよう。本人の知識はうつ病という名前程度である。この1ヶ月間、自分が普段のようではないと自覚している。朝起きて仕事に行くのが辛い。疲れやすい。もともと頭痛持ちで市販の頭痛薬で抑えていた。最近ひどくなり、前は1瓶が2,3ヶ月持ったものが、1週間で使い切ってしまうようになった。食欲がなく体重が減り、同僚から医者に行ったらと言われるようになった。頭痛薬を飲む様子を見た友人からは「脳腫瘍かもしれないぞ」と脅された。しかし、数年前にも同じようなことがあったが自然に治ったのを覚えている。良く寝て疲れをとればそのうちに治ると考え、仕事以外の活動をできるだけ減らした。趣味もやめた。できるだけベッドで横になってよく眠るように努めた。

しかし、1か月たっても眠れない。布団の中でいろいろ嫌なことを考える。自死のことまで頭によぎるようになった。通勤途中の駅の改札を出たら、目の前にメンタルクリニックの看板があることに気づいた。「仕事に疲れた企業戦士に安らぎを。気安く受診してください」と書いてある。看板に誘われるまま入ってみた。受付には優しそうな女性が座っており、自然木を多用したロビーには落ち着ける雰囲気がある。

この患者にはどんなゴールを考えるべきだろうか?よくある普通の駅前ビル診を受診した後のこの患者にはどんな未来が待っているだろうか?

精神科受診の結果

患者は問診票の主訴のところに「頭痛と不眠がひどい。朝が起きられない。仕事に集中できない。食欲がない。体重が減った。脳腫瘍ではないかと不安。自殺もたまに考える」と書いた。うつ病のスクリーニングテストとして頻用されるベックうつ病尺度の合計点数が30点なのを確認した医師はうつ病をまず疑った。物質使用などうつ状態を示すうつ病以外の病気を除外するための問診を行った後、次のように患者に告げた。「うつ病ですね。かなり重いので、お薬で治療します。必ず治りますが、しばらく休息が必要です。」 次のような処方箋が出された。

ベンラファキシン37.5mg 1 T

スルピリド50mg 1 T

ロフラゼパム酸エチル1mg 夕食後

ファモチジン10mg ゾルピデム5mg ミルタザピン15mg 寝る前

エチゾラム 0.5mg 不安時・不眠時

ロキソプロフェン60mg 頭痛時

モサプリドクエン酸、5mg 毎食後

薬を飲んでできるだけ寝るように、途中で目が覚めるときや不安な時にはエチゾラムを一日6回まで飲んで良い、できるだけストレスを避けて会社のことは考えないように、会社からのメールも開かないようにと助言された。「とにかく今日から休め」と言われて、2週間の病休の診断書を出された。薬について詳しく説明してくれた。「ベンラファキシンというのはManga Studyという日本の精神科教授が行った有名な研究で有効性が高いと証明された新薬です。同じように効果が高く、不眠にも役立つミルタザピンと併用すればきっと良くなるでしょう」(MASATO, 2017)

これは筆者が身近に知る一般的な精神科受診の結果である。では、1ヶ月後、1年後この患者はどうなるだろうか?眠れるようにはなっているだろう。一方、体重が数kg程度増え、傷病手当をもらっているだろう。数年後は?うつ病で障害年金をもらっているかもしれない。

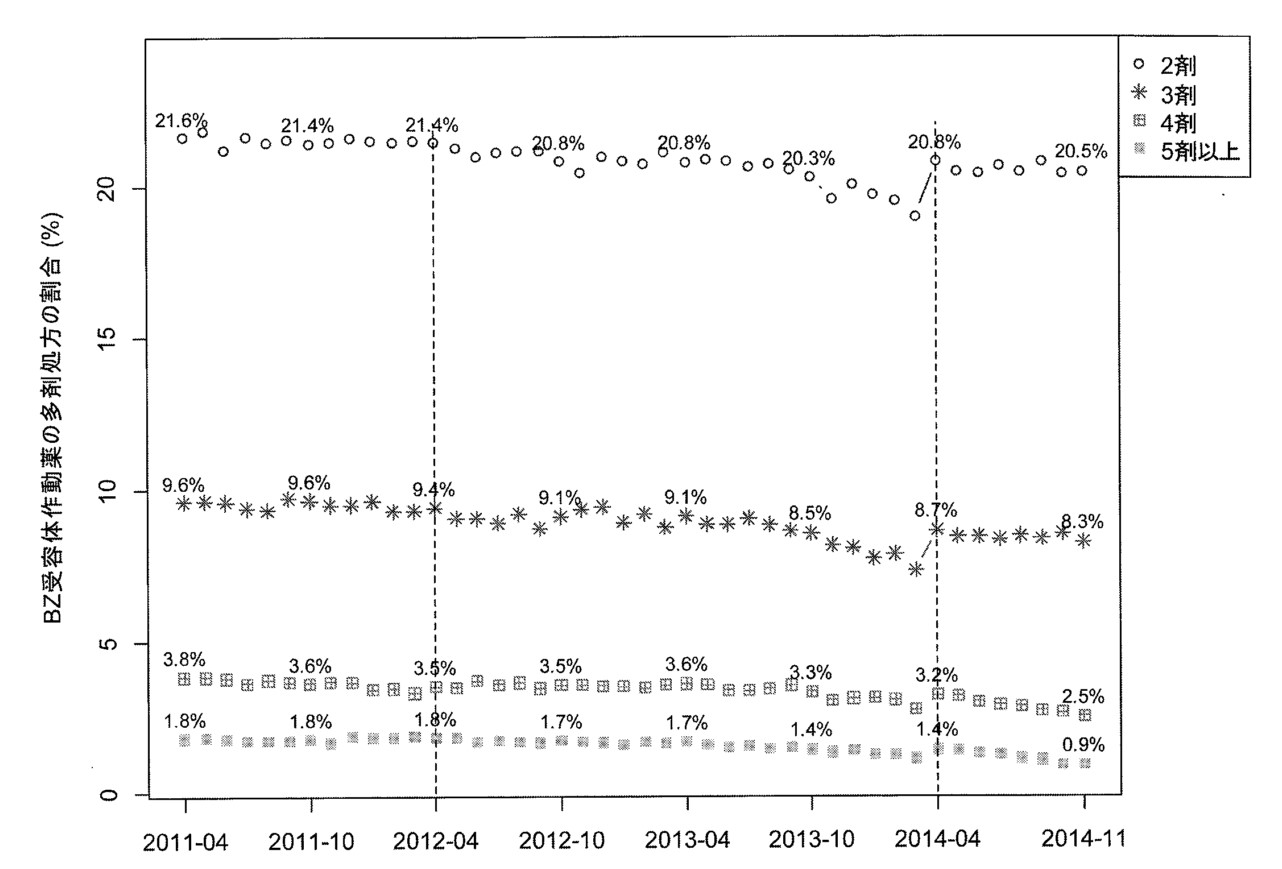

最初からベンゾジアゼピンを3種類、薬全体では9種類を出すのはおかしいと思うかもしれない。しかし奥村(奥村, 稲田, 松本, & 清水, 2015)によれば日本全体で20%の患者は2剤以上のベンゾジアゼピンを処方されている。この患者のように強く不眠を訴えればなおさら処方されることが多いだろう。

他の薬はどうだろうか?筆者が知る限り、スルピリドやオランザピン、アリピプラゾールのような抗精神病薬の少量を併用する精神科医も半数以上いる。山田のように(山田, 2005)治療ガイドラインにはないスルピリドをいわば秘伝の魔法の薬として勧める医師がよくいる。向精神薬による副作用が予測される場合、予防的に胃薬や抗不安薬を処方することも半数以上の精神科医が行っている。抗うつ薬は20種類以上ある。同種同効薬が多数あって選択に迷うとき、もっとも最近発売された新薬を選ぶのも医師としてはごく一般的な行動である。

行政も多剤併用をおかしい、対策が必要だと思うようになった。平成26年度診療報酬改訂にて減算規定が設けた。上記の処方は減算の対象になる。処方医が1か月に受けとる金銭的強化子は減らされるわけである。そうすれば不適切な多剤併用が減ると行政は考えた。一方、多剤併用の問題を指摘された精神科医は慌てた。日本精神神経学会は行政との交渉の末、抗うつ薬と抗精神病薬の多剤に対して減算規定が適用されない要件を獲得した。その一つが「日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を添付すること」である(日本精神神経学会, n.d.)。

筆者の場合

筆者も精神科専門医であり、学会認定の研修も修了した。年間に1万枚近くの処方箋を書いているが、その中に8種類以上の薬が書いてあるのは事実上ゼロである。前医から8種類以上出されていた場合は、同種同効薬を1種類にまとめてしまう。ベンゾジアゼピンの場合、どの薬であっても受容体に対する薬力学的作用は同じである。代謝されて排除される速度などの薬物動態が違うだけだ。長時間型なら離脱症状の心配もない。短時間作用のベンゾジアゼピンを使っていた場合には服薬行動依存の可能性がある。この場合も1種類だけへの依存に置き換え、セルフモニタリングをさせれば、服薬行動の予測とコントロールが可能になる。

では、どうして他の医師は筆者のようにしないのだろうか?セルフモニタリング課題を使える医師が少ないことが理由の一つだろう。しかし、他の理由を考える前に、また患者側を考えてみよう。

患者の受診行動

患者の訴えが“行動”であることはまれである。最初に考えた訴えの例を考えてみよう。「訴えを聞いてもらう、診断してもらう、検査してもらう、治してもらう、薬をもらう、助言をもらう、書類をもらう」全て「○○してもらう」になっている。受動的である。死人でも診断や検査を受けて、書類をもらうことができる(死亡診断書を書くことは医師のみに許された大切な機能である。)

うつ状態とは行動で考えればフリーオペラント状況におけるオペラントレベルが慢性的に低下した状態である。それを普通の精神科医ならば、うつだから抗うつ薬を出す、不眠だから短時間作用型ベンゾジアゼピンを出す、意欲低下もありそうだから少量の抗精神病薬を出す、胃腸の副作用が出そうなので胃薬を出す、休息が必要なので診断書を出して休職させる。患者から能動的に何かする前に事前に医師の側が能動的に対処している。そしてまさしくこれがうつ病の患者が医師に求めることである。先ほどの患者で言えば、この1か月間、趣味も含めて何もかも楽しいことはすべてやめ、仕事だけするようになっている。しかし、仕事の効率は悪く、同僚に迷惑をかけている気がしてならない。「脳腫瘍じゃないか」と心配してくれた同僚すらいるのである。

病院を受診したあと普通に仕事に出るのは気が引ける。同僚への説明にも困る。初めて飲む8種類の薬の副作用のために翌日、仕事に行けるかどうかも心配である。「明日、仕事に行かなくてよい、それも医師の診断書というお墨付きもある、自分からは会社に連絡するなと言われたので上司への連絡は家内に代わりにやってもらおう。」

このように考えた患者は薬を飲んで、この1か月間で初めて何も考えず、ゆっくり眠ることができた。翌朝起きたとき、「あのメンタルクリニックにかかって良かった。もし受診しないままだったら、今頃、思い詰めて列車に飛び込んだかもしれない。」と思う。

精神科医側の選択

結果だけで言えば、筆者の場合、うつ病の患者が来たら、抗うつ薬単剤とセルフモニタリングで治療を開始する。7割程度の患者で1、2ヶ月の間にうつ症状は寛解する。抗うつ薬の減量・中止後2,3ヶ月で症状の悪化がある場合、問診で過去にうつ病エピソードがあったことがわかっているような場合、すなわち大うつ病性障害反復性と診断できる場合は抗うつ薬の維持投与による再発予防を行う。一日50人の再来患者の8割程度はこうした維持投与中の患者である。症状はほぼなく、仕事や趣味などの日常生活は普通に戻っている。受診は1ヶ月おきが基本で、2,3ヶ月おきの患者も3割程度いる。処方箋は何年と同じままである。こんなことをすれば普通は一日の患者数が減っていくが、毎月30人を越える新患が来るので閑古鳥が鳴くことはない。

多剤処方する医師は違う。2週おきが基本で、毎週受診する患者も3割程度いる。診療報酬は減点されるが、患者が毎週来てくれれば、その分、お釣りがくる。外来の診療報酬制度は基本的に出来高払いである。もし受診1回分の点数が低くなるなら回数を増やせば良い。休職をさせているから患者も受診の都合がつけやすい。副作用もでてきて訴えが増えれば好都合である。患者の側も、処方箋の変化がない→新しい訴えをする「○○してもらいたい」→処方箋の変化がある、という処方箋の変化による強化を受けて、訴え行動が増えるようになる。さらに薬を増やしたり、変えたりするなどを続けていると再来患者ばかりになる。その分、新患の枠を減らし、月に3,4人程度になる。数年もたてば毎週通ってきてくれる多剤処方の患者ばかりになる。

どちらの医師が楽だろうか?一日に診る患者数は同じ50人台である。筆者は新患を3,4人ずつ診なければ患者数を維持できない。後者は数年来の馴染みの患者を1、2週おきに診れば良い。馴染みになればなるほど患者は離れなくなる。転居などで減った分だけ新患を診れば良い。

医師向けの転職サイトがある。そこを検索すると、駅前ビル診療所の雇われ院長の求人がかなりある。好条件のものが多い。年収2000万円以上はざらである。筆者のように一般向けの書籍やテレビ出演を通じて、ある程度の知名度がある医師ならば毎月30人の新患を集めることは容易だろう。しかし、一般の精神科医の場合、後者のような多剤処方医師でなければ一日の患者数を維持するのは難しい。

医療経済政策への行動分析学の応用

読者からみれば「まるでこれは病気を作って儲けているようなものだ」と思うかもしれない。多剤処方を厳しく断罪する専門家をよく見かける。患者側も声を上げるようになった。行政も多剤処方に対して減点を課すようになった。精神科医の側も「薬に頼らない、漢方で治療する」を宣伝文句に使うようになった。ネットで「薬に頼らない・メンタルクリニック」を検索すると23000件ヒットする。

図を見て欲しい。これは奥村らが行った全国処方箋調査の結果である。2014年1月には診療報酬改定が予告され、4月から実施された。金銭的インセンティブから見れば4月から、多剤処方が減るはずだった。しかし、処方箋データから見ても、現場にいる人間から見てもそうなっていない。出来高払いという制度からみれば、患者を縛り付けて、新しい訴え→処方変更→新しい訴え→処方変更、で維持されている随伴性とそれによる患者数維持随伴性には勝てていない。そして精神神経学会は多剤処方が許される条件を明文化させることに成功し、現場の精神科医も日本精神神経学会が認定する研修を受けて金銭的な罰を回避する。罰の随伴性が導入されても問題行動の頻度は変わらず、回避行動が増えている。さらに言えば罰の予告が行われた時点で問題行動が増えている。このデータは罰によるコントロールの副作用を示す貴重な資料である。

図 ベンゾジアゼピンの多剤処方割合の経年変化 (奥村 et al., 2015)

応用行動分析学の「応用」とは,単に「基礎」的な知見を実際の問題に適用する,という意味ではない。行動薬理学も同じである。ある基礎研究者が新規化合物を合成し、それがシャトルボックスを使った実験で回避条件づけを抑制したと証明したとしよう。「非ベンゾジアゼピン構造を持つ新規不安薬」として発表し、基礎研究者としては社会に貢献したという気になるはずだが、応用にはなっていない。「応用」とは社会的に重要な問題に関わり,その問題の機能を実験的に分析し,それに基づいて問題解決をするという意味である。診療報酬の減点は随伴性としては確実だが、結果は1か月後である。多剤処方をして減点されても、その結果、月に2回来ていた患者が4回来るようになれば減点分を差し引いてもお釣りが来る。出来高払いによる行動随伴性である。

精神医学に関連する学問

医学系出版社最大の医学書院が発行する学術雑誌に「精神医学」がある。毎年、関連学会の報告という特集が掲載される。2016年6月号では75の学会・研究会が紹介されている。精神科病院協会や診療所協会、自治体病院協議会のような施設単位のもの、アディクションやうつ病など疾患単位のもの、精神病理学会や神経精神薬理学会のような学問単位のもの、認知行動療法や精神分析など治療法単位のものがある。園芸療法学会や「祈りと救いとこころ」学会、ユング心理学会も含まれる。行動分析学会は入っていない。

精神科医自体の行動をコントロールしなければ、精神科医の行動を支配している診療報酬制度をコントロールしなければ、そして制度設計全体に影響している患者や家族の声をコントロールしなければ、多剤処方の問題も解决にはつながらない。そのために有用な技術であるはずの行動分析学も多剤処方の問題にはまだ興味を持っていないようである。

”行動分析学”“精神科”で検索すると6300件であり、そのトップは筆者の個人サイトである。

参考文献

MASATO. (2017). イフェクサーの効果と特徴【医師が教える抗うつ剤の全て】. Retrieved October 6, 2017, from http://seseragi-mentalclinic.com/venlafaxine/

奥村泰之, 稲田健, 松本俊彦, & 清水沙友里. (2015). 診療報酬改定による抗不安・睡眠薬の高用量・多剤処方の変化. 臨床精神薬理, 18(9), 1173–1188.

原井宏明. (2007). 知っておきたい頻用薬の上手な使い方 抗不安薬・催眠鎮静薬 短中時間型、抗不安作用. 日本医事新報, (4357), 41–45. 解説. Retrieved from http://search.jamas.or.jp/link/ui/2008056795

山田和夫. (2005). 私の処方 Sulpirideの不思議. 最新精神医学, 10(1), 89–90. 解説. Retrieved from http://search.jamas.or.jp/link/ui/2006043530

日本精神神経学会. (n.d.). 今回の運用の背景について|公益社団法人 日本精神神経学会. Retrieved October 6, 2017, from https://www.jspn.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=75